耳の病気

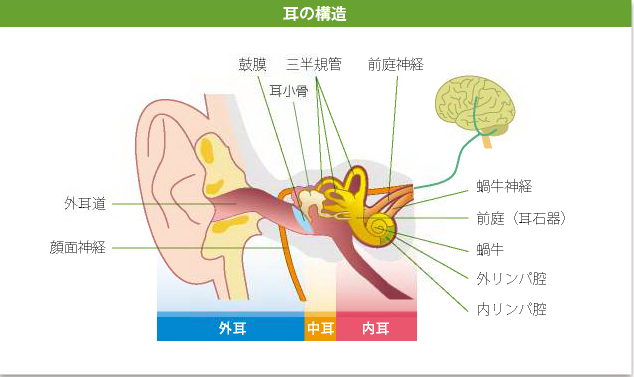

耳は、目や鼻と同じ感覚器に分類され、音を感知する「聴覚」と、体のバランスを保つ「平衡感覚」を担う器官になります。耳は内耳、中耳、外耳の3つに大別され、当院では、これらの部位で発生する異常や疾患の診療を行います。

中耳炎

鼓膜の奥の中耳で炎症を起こしたものが「中耳炎」です。

いろいろな中耳炎がありますが、その中でも最も多く、一般的に中耳炎と言われているのが急性中耳炎です。

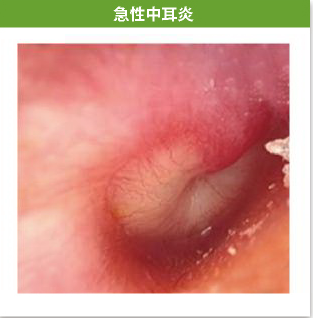

急性中耳炎

鼻の細菌やウイルスが、鼻の奥から中耳につながる耳管(じかん)を通って中耳に入り、炎症を引き起こします。耳に激しい痛みがあり、聞こえも悪くなり耳がつまる感じがします。中耳には膿がたまり、症状が進むと鼓膜が破れて耳から膿が出てくることがあります。鼓膜は赤く腫れ上がります。

急性中耳炎の治療

症状が軽い場合は、抗生剤を使用せずに2〜3日間の経過観察を行うことが一般的ですが、経過を観察している間に症状が増悪した場合や、中等症以上の症状がある場合には、抗生剤を用いた治療を行います。

また、痛みが強く、鼓膜が膿で膨らんでいる場合には、中耳内の圧力を下げるために鼓膜を麻酔した後、切開して中の膿を出します。鼓膜は再生力が高く、炎症が治まれば数日で切開した穴が自然に元通りになります。

滲出性中耳炎

痛みのない中耳炎もあります。急性中耳炎の後などに鼓膜の内側に貯留液が残り、その結果鼓膜が動きにくくなり聞こえが悪くなる滲出性中耳炎です。子どもでは順応性が高いため聞こえの悪さに気づかないことがありますので注意が必要です。検査で鼓膜の動きや聴力を調べることにより確認できます。

滲出性中耳炎の治療

滲出性中耳炎の治療は、原因となる疾患の治療から始めます。発症原因の多くは、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎により耳管がつまってしまい、滲出液が中耳に溜まることです。粘膜の腫れが原因の場合は抗炎症剤、細菌感染が原因の場合は抗生剤を使います。

3ヶ月間にわたって経過観察や保存的治療を実施しても症状の改善が見られない場合は、中耳内の液体を排出するために、鼓膜切開を行うことがあります。

治療には時間がかかる場合も多いので、医師と相談しながら根気強く通院しましょう。

外耳炎

鼓膜の手前までを外耳といい、外耳の炎症が「外耳炎」です。過度な耳掃除により傷を作った場合などに細菌が入り炎症を起こし発症します(矢印)。耳が痛くなり、ひどくはれると聞こえが悪くなることもあります。

外耳炎の治療

過度な耳掃除による外耳道炎の場合、抗菌性点耳薬、抗生剤内服治療では治りにくいため、当院では主に消毒液を浸した綿球を外耳道内に留置する治療を行っております。

耳掃除を繰り返すことで治りかけても外耳道炎の再発を起こすのでなるべく耳を触らないようにしましょう。

難聴

音源より生じた空気の振動を感じることで、人は音を認識しています。音により生じた鼓膜の振動は、鼓膜の奥の小さな骨(耳小骨)を伝わって内耳に到達します。内耳で振動は電気信号に変換され、聴神経を伝わって脳へ到達し、音として認識されます。難聴は、このプロセスが障害されることで生じます。また、異常が発生した部位に応じて伝音性難聴と感音性難聴に分けられます。

伝音性難聴

鼓膜に穴があったり、耳小骨に異常があったりして、音の振動がうまく内耳まで伝わらないことで生じる難聴を伝音性難聴といいます。伝音性難聴を生じる疾患としては、鼓膜穿孔や中耳炎、耳小骨異常などがあります。

感音性難聴

内耳が障害され音の振動を電気信号に変換できないことで生じる難聴や、聴神経が電気信号を伝達できないことで生じる難聴を感音性難聴といいます。感音性難聴を生じる疾患としては、突発性難聴や内耳炎、加齢性難聴、聴神経腫瘍などがあります。

突発性難聴

ある時突然発症した難聴のうち、内耳に異常が生じ、かつ原因が明らかではないものを突発性難聴といいます。

これまでの研究から内耳循環障害とウイルス性内耳炎が最も有力な病因と考えられています。発症した日時を覚えているくらい 突然発症した感音性難聴(内耳の障害)で、原因不明であれば突発性難聴と診断します。また難聴以外の症状として、耳鳴り、めまいを伴うことがありますが、これらの症状を繰り返すことはありません。 診断には聴力検査を行う必要があります。

突発性難聴の治療

突発性難聴の発症にはストレスや疲労が関わっていることが多く、内耳の血液循環を良くする血管拡張薬や向神経ビタミン製剤(ビタミンB12)、そしてステロイドによる治療が基本です。難聴の程度によっては入院治療が必要になる場合もあります。ステロイド治療を約1週間行い、全体では2~3カ月の治療が必要になります。

突発性難聴の治療による回復は様々であり、全体の3分の1は治癒、3分の1は不変、残りの3分の1は悪化すると言われています。

加齢性難聴

加齢にともなって徐々に進行する難聴で、50歳を過ぎたあたりから多くみられるようになります。両耳で同時に発症し、聴力検査では高い音が聞き取りづらくなり、小さい音は聞こえにくく、大きな音はうるさく感じるようになります。

内耳の中で音を伝える役割を担う有毛細胞の毛が、加齢とともに減少することが原因です。根治的な治療はなく、聴力検査、語音検査にて評価の後、補聴器を導入するなどの対応で聞こえを補う方法が用いられます。

耳鳴症

「就寝しようとするとキーンという音が気になる」、「一日中セミが鳴いている」、耳鳴り患者さんの訴えです。耳鳴り患者さんは「耳鳴の原因が脳の病気になるのではないか」「耳鳴を放置することによってだんだん聞こえなくなるのではないか」という不安を抱えています。耳鳴りの治療は、まず耳鳴りを理解することから始まります。耳鳴りの多くは内耳(有毛細胞)の障害によるものと言われていて、難聴を伴っている場合が多いです。内耳が障害される原因は加齢性変化、ストレス、血流障害などさまざまですが、障害を受けた内耳細胞から電気信号が過放電を起こし、その信号を神経が受信して脳の聴覚野に送ります。すると、あたかも音が鳴っているかのように脳が感じてしまうのです。

耳鳴症の治療

耳鼻咽喉科を受診すると聴力検査により内耳のどの部分が、どの程度障害されているか調べることができます。耳鳴患者さんの70%が加齢に伴う難聴から来る耳鳴ですが、根本的な治療法がないのが現状です。環境音などで耳鳴がまぎれた状態を続けると「脳の可塑性(かそせい)」により脳の耳鳴りに対する馴れの現象が出てきます。TRT(耳鳴再訓練法Tinnitus Retrainig Therapy)はカウンセリングと音響療法を組み合わせて施行する治療法であり、サウンドジェネーターまたは補聴器を使用する点が特徴です。

顔面神経麻痺

顔面神経麻痺とは、顔面神経が制御する顔の筋肉に運動麻痺が発生している状態を指します。

原因が明確な症候性顔面神経麻痺と、原因が不明な特発性顔面神経麻痺(ベル麻痺)に大別されます。

顔面神経麻痺を引き起こす疾患として代表的な「ベル麻痺」「ハント症候群」は、体内に潜在しているヘルペスウイルス属の一種が原因であることが分かってきました。ある日突然、目が閉じられない、水を飲むと口からこぼれる、といった症状が出現します。顔の表情に関わる症状の他に、音が響く、目が乾燥する、特にハント症候群では耳が痛い、聞こえが悪くなる、めまいがするといった症状を伴うこともあります。顔面神経麻痺は自然に回復する場合もありますが、診断・治療が遅れた場合や重度の場合は後遺症(顔面のこわばり、筋力低下、意図しない目や口の閉鎖:図)が残ることがあります。

顔面神経麻痺の治療

神経損傷の原因となっているウイルスの活動を抑え、浮腫による神経圧迫を除く薬物療法が主体となります。

早期に治療を開始するほど回復が期待できるため、症状が現れた場合は速やかに当院までご相談ください。