副鼻腔炎

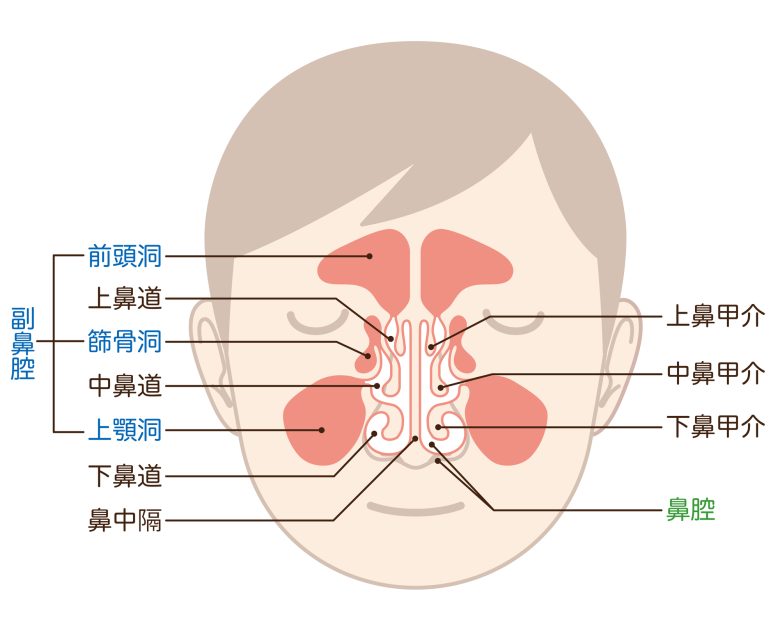

鼻(鼻腔)の周りには「副鼻腔(ふくびくう)」と呼ばれる4つの空間(上顎洞・篩骨洞・前頭洞・蝶形骨洞)があります。この空間内で炎症が起きている状態を「副鼻腔炎」といい、以前は「蓄膿症(ちくのうしょう)」という呼ばれ方もしていました。急性期では鼻づまり、ドロっとした匂いのする鼻汁、頬・鼻周囲・額の痛み、顔やまぶたの腫れ、発熱などの症状を認めます。これらの症状が一段落したあとも、なかなかすっきりしないという場合には炎症が慢性化している可能性があります。鼻づまり、粘性の鼻汁、頭重感、匂いがしないなどの症状が続く場合は要注意です。耳鼻咽喉科を受診してください。副鼻腔炎は鼻内視鏡やレントゲン、CT検査をしないと詳しい診断ができません。当院ではレントゲン、CT検査による副鼻腔炎の診断が可能です。慢性化した場合の治療方法として抗菌薬を通常の半分の量で長期間服用するマクロライド少量長期療法を行うこともあります。

鼻(鼻腔)の周りには「副鼻腔(ふくびくう)」と呼ばれる4つの空間(上顎洞・篩骨洞・前頭洞・蝶形骨洞)があります。この空間内で炎症が起きている状態を「副鼻腔炎」といい、以前は「蓄膿症(ちくのうしょう)」という呼ばれ方もしていました。急性期では鼻づまり、ドロっとした匂いのする鼻汁、頬・鼻周囲・額の痛み、顔やまぶたの腫れ、発熱などの症状を認めます。これらの症状が一段落したあとも、なかなかすっきりしないという場合には炎症が慢性化している可能性があります。鼻づまり、粘性の鼻汁、頭重感、匂いがしないなどの症状が続く場合は要注意です。耳鼻咽喉科を受診してください。副鼻腔炎は鼻内視鏡やレントゲン、CT検査をしないと詳しい診断ができません。当院ではレントゲン、CT検査による副鼻腔炎の診断が可能です。慢性化した場合の治療方法として抗菌薬を通常の半分の量で長期間服用するマクロライド少量長期療法を行うこともあります。

アレルギー性鼻炎

アレルギー性鼻炎とは、本来異物を体内に入れないための防御機構である、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりが病的、かつ過剰に起こる病気です。体がある物質を異物と認めると、それから身を守ろうとして抗体が作られます。再び鼻から異物(抗原)が入ってくると、それと粘膜内の抗体が抗原抗体反応(アレルギー反応)を起こし、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりが発現します。抗原になりやすい物質は、ハウスダスト、ダニ、スギやヒノキを代表とする花粉、犬や猫などのペット、カビなどです。 鼻の粘膜を観察し、原因物質は血液中の抗体の量を測って知ることができます。

アレルギー性鼻炎とは、本来異物を体内に入れないための防御機構である、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりが病的、かつ過剰に起こる病気です。体がある物質を異物と認めると、それから身を守ろうとして抗体が作られます。再び鼻から異物(抗原)が入ってくると、それと粘膜内の抗体が抗原抗体反応(アレルギー反応)を起こし、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりが発現します。抗原になりやすい物質は、ハウスダスト、ダニ、スギやヒノキを代表とする花粉、犬や猫などのペット、カビなどです。 鼻の粘膜を観察し、原因物質は血液中の抗体の量を測って知ることができます。

治療の原則は原因物質の排除ですが、実際には困難なことも多く、症状をコントロールするため内服薬や点鼻薬、時には手術も行われます。抗原が分かれば、そのエキスを少しずつ増量しながら注射して反応を起こしにくくするアレルゲン免疫療法として、口腔粘膜から抗原を吸収させる舌下(ぜっか)免疫療法も開発されています。

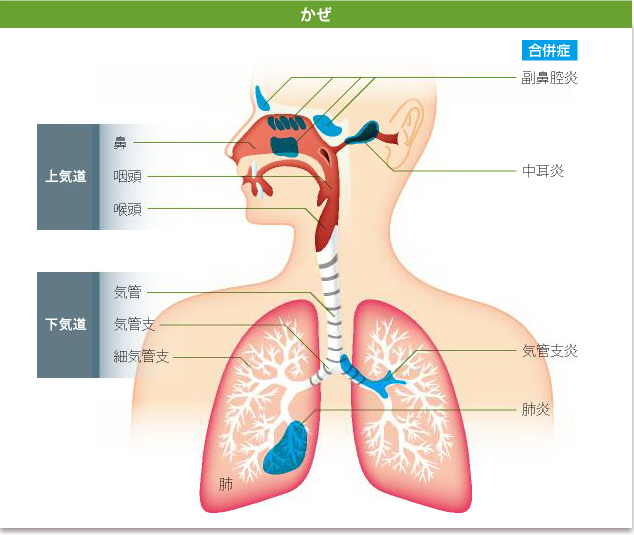

かぜ(かぜ症候群)

私達が呼吸する際、空気の通り道は気道と呼ばれ、上気道(鼻、咽頭、喉頭)と下気道(気管、気管支、細気管支、肺胞)に分けられます。かぜ症候群とは、主にウイルス感染によって上気道に起こる急性炎症の総称で、具体的には急性の鼻炎、咽頭炎、喉頭炎などをいいます。

私達が呼吸する際、空気の通り道は気道と呼ばれ、上気道(鼻、咽頭、喉頭)と下気道(気管、気管支、細気管支、肺胞)に分けられます。かぜ症候群とは、主にウイルス感染によって上気道に起こる急性炎症の総称で、具体的には急性の鼻炎、咽頭炎、喉頭炎などをいいます。

症状は、局所的にはくしゃみ、鼻みず、鼻づまり、のどの痛み、せき、たん、声がれなどであり、全身的には発熱、頭痛、関節痛を伴うこともあります。

かぜは放置しても自然に治ることが多いのですが、こじれると急性副鼻腔炎、急性中耳炎、滲出性中耳炎などの合併症を起こします。

高熱が続いたり呼吸困難を呈してきたりすれば気管支炎や肺炎などが疑われますので呼吸器内科や小児科を受診することを勧めます。

嗅覚障害(きゅうかくしょうがい)

鼻の最上部、嗅裂(きゅうれつ)と呼ばれる場所に嗅上皮があり、その中にある嗅細胞に「におい分子」が到達すると、神経を介して脳でにおいを認知します。かぜやアレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎、鼻中隔弯曲症などで「におい分子」が嗅上皮まで到達できないと臭いがしなくなります。また、かぜのウイルスなどにより嗅細胞自体がダメージを受けると、しばしば高度の嗅覚障害となります。

検査は、まず鼻の中を観察し、必要に応じてレントゲン検査、CT検査などを行います。嗅覚障害の治療の基本は原因となっている副鼻腔炎などの病気を治療することで、鼻の処置、投薬、手術などが行われます。

加齢性鼻炎

加齢変化に伴い、鼻粘膜の過敏性亢進や副交感神経が優位になることでサラサラの鼻汁が多くなり、後鼻漏の原因になり得ます。

副鼻腔CTでは副鼻腔炎などの異常はなく、鼻腔内の粘膜の萎縮を認めます。

対処として加齢性変化に対しては症状の軽減は容易ではありません。診察では、マスクの着用や体を温めて鼻腔、咽頭、口腔の保湿を行うことを説明します。