喉頭・咽頭について

喉頭(こうとう)

喉頭は、気管の入り口にあたる部分で「空気の通り道」として機能します。喉頭には、喉の前側に位置する甲状軟骨である「喉仏(のどぼとけ)」、喉頭の蓋である「喉頭蓋(こうとうがい)」、そして声を発するための「声帯(せいたい)」などが含まれます。

声帯や喉頭蓋は、呼吸する際には開き、食べ物を飲み込む際には閉じて、食べ物が気管や喉頭に入らないようにします。また、声を出すときには、声帯が少し閉じて吐く息で振動し、その振動が音となります。声帯の硬さや長さを調整することで、色々な声を出すことができます。

咽頭(いんとう)

咽頭は、鼻から食道の入り口まで続く部分で「食べ物の通り道」として機能します。喉の後方に位置しています。

咽頭炎

咽頭に炎症を起こしたものが「咽頭炎」です。咽頭は鼻や口を通して直接、外と接するところなので、感染を起こしやすいところです。気温の変化、寝不足や疲れなどで抵抗力がおち、細菌やウイルスが感染すると、のどが赤く腫れます。のどの痛み、食べものを飲みこむときの痛み(嚥下時痛:えんげじつう)があります。倦怠感、発熱がみられることもあります。必要により抗菌薬などを内服して治療します。

咽頭に炎症を起こしたものが「咽頭炎」です。咽頭は鼻や口を通して直接、外と接するところなので、感染を起こしやすいところです。気温の変化、寝不足や疲れなどで抵抗力がおち、細菌やウイルスが感染すると、のどが赤く腫れます。のどの痛み、食べものを飲みこむときの痛み(嚥下時痛:えんげじつう)があります。倦怠感、発熱がみられることもあります。必要により抗菌薬などを内服して治療します。

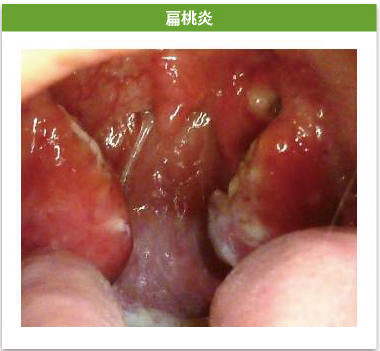

扁桃炎

のどの奥の左右両側にある扁桃が、細菌などの感染により炎症を起こしたものが「扁桃炎」です。扁桃は赤く腫れ、しばしば白い膿が広がります。

のどの奥の左右両側にある扁桃が、細菌などの感染により炎症を起こしたものが「扁桃炎」です。扁桃は赤く腫れ、しばしば白い膿が広がります。

のどの強い痛み、つばを飲み込むときの強い痛みがあり、高熱を出すこともあります。

痛みを放置すると、口が開きにくくなる「閉口障害」が出現し、扁桃腺の周囲に膿が溜まる「扁桃周囲膿瘍(へんとうしゅういのうよう)」に進行する場合があります。さらに悪化すると呼吸にも影響し、緊急手術が必要になる場合もあります。

扁桃炎の治療は、抗生剤の内服を行います。

扁桃周囲膿瘍

扁桃炎をこじらせ、扁桃の上に膿がたまる状態が「扁桃周囲膿瘍(のうよう)」です。

扁桃炎をこじらせ、扁桃の上に膿がたまる状態が「扁桃周囲膿瘍(のうよう)」です。

のどの強い痛み、つばを飲み込むときの強い痛みがあります。痛みが強くて食事が食べられないことや、口が開きにくくなること(開口障害)があり、耳も痛く感じることがあります。

扁桃だけでなく、扁桃のまわりも赤く大きくはれます(矢印)。

扁桃周囲膿瘍の治療

腫れているところを穿刺して膿を出し、抗菌薬の投与をします。しばしば入院が必要となります。再発しやすく、再発を繰り返す場合には扁桃を手術で摘出する必要があります。

口内炎

口内炎とは口の中の粘膜に生じる炎症の総称で、できる部位によっては舌炎、歯肉炎、口唇炎などと呼ばれることがあります。

もっともよく見られるのは、痛みを伴う数ミリの灰白色斑(アフタ)でアフタ性口内炎と呼ばれます。歯で噛んだり、歯ブラシで傷つけたり、やけどなどの傷に雑菌が入り込んで起こりますが、ビタミン不足、ストレスなども関係するといわれています。

唾石症

唾石症(だせきしょう)は唾液腺または唾液腺から口腔内に唾液を分泌する排泄管の中に石ができる病態で、顎下腺唾石症が最も有名ですが、耳下腺や舌下腺にも発生します。石によって唾液の分泌が障害されると唾液腺が腫脹し痛みが出ます。とくに食事のときは唾液が多く出るため、腫脹、疼痛が強くなるのが特徴です。また感染を合併すると腫脹、疼痛の増悪に加え、口腔内に膿の出ることがあります。

唾石症の治療

石が口腔内へ排出されて自然治癒することもありますが、そうでない場合は手術によって石を摘出します。また最近は、皮膚や粘膜の切開をせず、内視鏡を口腔から排泄管に挿入して石を摘出する技術も普及しています。

唾液腺炎

唾液腺の種類は大唾液腺(耳下腺、顎下腺、舌下腺)と小唾液腺(口腔内などに多数存在)の二つにわかれます。唾液腺は唾液を作り口腔内に排出するので、何らかの異常が唾液腺あるいは唾液腺から口腔内に唾液を分泌する排泄管に起きると、唾液の分泌が不良となります。また、唾液腺内で化膿性炎症が起きると、膿が排泄管を通って、口腔内に排出されることがあります。大唾液腺には急性、慢性の炎症が起きますが、そのうち、ムンプスウイルス感染が原因で耳の下が腫れるいわゆる“おたふくかぜ”があります。この他、急性化膿性耳下腺炎、急性顎下腺炎、慢性唾液腺炎などがあり、炎症の起きた部位の腫脹、痛み、唾液分泌異常に加え、口を開けにくくなったり、飲み込みや言葉に障害がみられることがあります。

また顎下線は口腔内の傷や口腔内により腫れることがあります。

喉頭炎

ウイルス、細菌、アレルギー、喫煙などさまざまな原因により喉頭に炎症が起きている状態の総称です。

急性喉頭炎では 声のかれ、咳、痛み、痰、発熱など

慢性喉頭炎では 声のかれ、咳など

が主な症状ですが、喉頭が空気の通り道であるため、炎症によって喉頭の腫れが強くなると呼吸が苦しくなることもあるので注意が必要です。

喉頭炎の治療

急性喉頭炎では原因、症状に合わせて、声や全身の安静、薬の全身あるいは局所投与(吸入)など、慢性喉頭炎では、原因の除去、薬の局所投与などが選択されます。

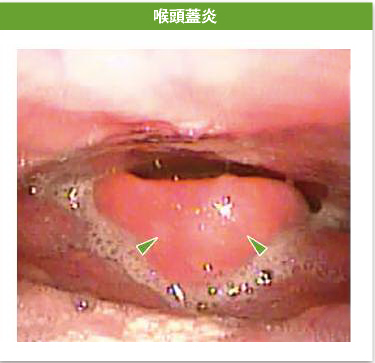

急性喉頭蓋炎

発熱、のどの痛みなどの他に息がしづらい、物をのみこみにくいなどの症状が出てきたときは、喉頭蓋が強く腫れて急性喉頭蓋(がい)炎になっている可能性があります。

発熱、のどの痛みなどの他に息がしづらい、物をのみこみにくいなどの症状が出てきたときは、喉頭蓋が強く腫れて急性喉頭蓋(がい)炎になっている可能性があります。

急性喉頭蓋炎の治療

抗菌薬やステロイドの投与を行います。入院加療が必要な場合(喉頭蓋の膨張がひどくなった場合など)もあります。

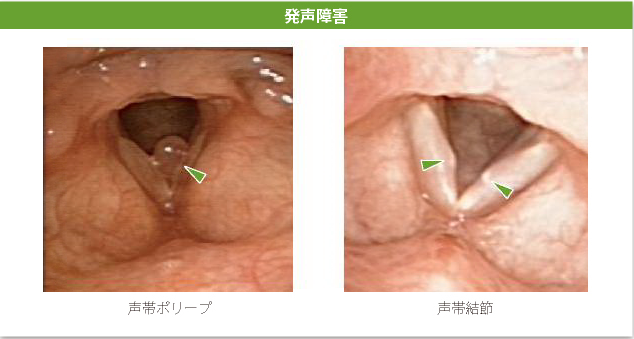

声帯ポリープ・声帯結節

声がかれる、あるいは出しにくいといったとき、声帯に何らかの異常が起きている可能性があります。声帯ポリープ・声帯結節(けっせつ)は声の乱用や炎症、喫煙などによって本来は直線的な声帯の辺縁が突出し声の変化が起きる病気です(矢印)。

声帯ポリープ・声帯結節の治療

炎症を抑える治療が行われますが、改善しない場合は手術治療も行われます。

味覚異常

食べ物の味が分からなくなったり鈍くなることを味覚障害といいます。ときには特定の味が分からない、何も食べていないのに変な味がするといった症状のこともあります。味覚障害の原因はさまざまですが、鉄欠乏性貧血による舌炎や口内炎、虫歯などに伴う舌炎も味覚障害の原因となります。

味覚障害の治療

味覚障害の程度は、血液検査で貧血の有無を調べたり、血清中の亜鉛の量を測定したりします。また嗅覚障害に伴う風味障害で味覚が低下する場合も多くあります。亜鉛製剤や鉄剤、漢方薬、ビタミン剤を処方することがあります。

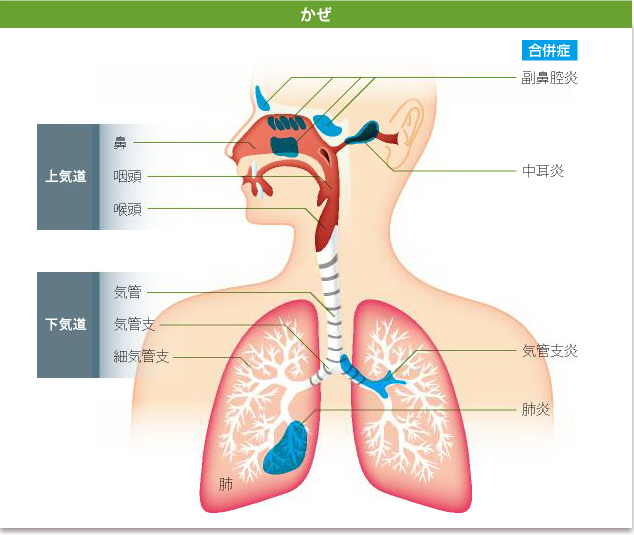

かぜ(かぜ症候群)

私達が呼吸する際、空気の通り道は気道と呼ばれ、上気道(鼻、咽頭、喉頭)と下気道(気管、気管支、細気管支、肺胞)に分けられます。かぜ症候群とは、主にウイルス感染によって上気道に起こる急性炎症の総称で、具体的には急性の鼻炎、咽頭炎、喉頭炎などをいいます。症状は、局所的にはくしゃみ、鼻みず、鼻づまり、のどの痛み、せき、たん、声がれなどであり、全身的には発熱、頭痛、関節痛を伴うこともあります。

私達が呼吸する際、空気の通り道は気道と呼ばれ、上気道(鼻、咽頭、喉頭)と下気道(気管、気管支、細気管支、肺胞)に分けられます。かぜ症候群とは、主にウイルス感染によって上気道に起こる急性炎症の総称で、具体的には急性の鼻炎、咽頭炎、喉頭炎などをいいます。症状は、局所的にはくしゃみ、鼻みず、鼻づまり、のどの痛み、せき、たん、声がれなどであり、全身的には発熱、頭痛、関節痛を伴うこともあります。

かぜは放置しても自然に治ることが多いのですが、こじれると気管・気管支炎、急性副鼻腔炎、急性中耳炎、滲出性中耳炎などの合併症を起こします。

高熱が続いたり呼吸困難を呈してきたりすれば肺炎などが疑われますので呼吸器内科や小児科の受診も勧めます。