耳鳴りがする

耳鳴りとは、周囲に音源がないにもかかわらず、様々な音が聞こえる状態を指します。耳鳴りの感じ方は個人差があり、音が断続的に聞こえたり、持続的に聞こえたりすることがあります。

聞こえる音には、「キーン」「ピー」といった高い音や、「ザー」「ブーン」「ゴー」「ジー」といった低い音があります。

耳鳴りの原因には、加齢による難聴が最も多く、突発性難聴、メニエール病、中耳炎、聴神経腫瘍などの疾患や、筋肉の痙攣、疲労、睡眠不足、騒音などが挙げられます。

また、ストレスによって一時的に耳鳴りが大きく感じることがあります。

耳鳴りと疾患

まわりが静かな時、高音域の聴力の低下に伴うことが多く、就寝時に「ピー」や「キーン」といった音が強く聞こえることがあります。

老人性難聴

老人性難聴は、加齢に伴って聴力が低下した状態で、両耳に耳鳴りが発生することがあります。耳鳴の7割は老人性難聴が挙げられます。好発年齢は50代~60代です。耳鳴りは高音聴力域の内耳にある音を感じる有毛細胞の機能低下や細胞数の減少が原因で生じます。

突発性難聴

突発性難聴は、片耳のみ突然聞こえなくなる難聴です。耳鳴りやめまいが同時に起こることもあります。片耳のみが影響を受ける原因は不明ですが、ストレスとの関連も指摘されています。症状を放っておくと聴力の回復が困難になるため、早期治療が欠かせません。症状が現れた1週間以内を目安に当院までご相談ください。

音響外傷

大音量の空間(ライブ会場・コンサート会場・スタジアム)にいたり、イヤホン・ヘッドホンで大きな音を長時間聴いたりすることで、音響外傷を引き起こす可能性があります。大きな音が蝸牛にある有毛細胞を傷つけ、両耳に耳鳴りや難聴、痛みが生じることがあります。

メニエール病

メニエール病は、「ザー」や「ブーン」といった片耳の低音の耳鳴りが聞こえた後、回転性のめまいを伴うことがありますが、症状は人によって異なります。これらの症状が繰り返し発生するのが特徴です。特に20代~50代の女性に好発し、症状の持続時間は数分から数時間と様々です。

原因としては内耳のリンパ液が増加する内リンパ水腫が考えられています。

低音障害型感音難聴

低音障害型感音難聴は、片耳が低音を聞き取りにくくなり、低音の耳鳴りが生じることがあります。このタイプの難聴は、20代~40代の女性に好発します。メニエール病とは異なり、めまいを伴わないのが特徴です。突発性難聴に比べて症状が軽く、聴力の回復が早い傾向にありますが、再発する場合もあります。

メニエール病と低音障害型感音難聴では、耳につまりを感じる耳閉感があり、「ザー」や「ゴー」といったボイラーやエアコンの風音、トンネルを通過しているときの音に似た低音が聞こえることがあります。

聴神経腫瘍

(ちょうしんけいしゅよう)

聴神経腫瘍は良性の脳腫瘍で、聴神経を包む細胞から起こります。発症率は約10万人に1人とされており、浮遊感のあるめまいや片耳の難聴、耳鳴りなどが症状として現れます。

中耳炎・耳管狭窄症(じかんきょうさくしょう)、鼓膜炎など

耳管や中耳に問題が生じ、低音の耳鳴りが発生することがあります。風邪やアレルギー性鼻炎などが原因となり、滲出性中耳炎(しんしゅつせいちゅうじえん)や耳管狭窄症が起こります。また、耳掃除のし過ぎにより外耳道炎から鼓膜炎が起こることがあります。主症状は耳の痛みですが、内耳障害により高音の耳鳴りをきたす場合があります。

耳垢塞栓

耳垢が溜まることで、耳の中で低音の耳鳴りが聞こえることがあります。

中耳炎や耳垢栓塞で高い音の耳鳴りがすることもあります。

「ドクドク」といった拍動性の耳鳴り

耳の近くに血管が走行しているので拍動性の耳鳴りを感じる場合もあります。

心臓の鼓動とともに耳鳴りが聞こえる場合、脳梗塞、脳腫瘍、脳出血を、水が流れる音などの音が続く耳鳴りでは外リンパ腫などの疾患が疑われます。診断にはMRI検査など精密検査が必要なこともあります。

耳鳴りへの対応

まず、聴力検査や耳鳴検査を行います。現時点では、耳鳴りを完全に治す方法は確立されていません。耳鳴りの原因は様々で、検査によってある程度原因が特定できれば、適切な対応が可能になります。

まず、聴力検査や耳鳴検査を行います。現時点では、耳鳴りを完全に治す方法は確立されていません。耳鳴りの原因は様々で、検査によってある程度原因が特定できれば、適切な対応が可能になります。

薬物療法

耳鳴りの原因疾患を治療するため、ステロイド製剤、ビタミン剤、漢方薬、内耳の循環改善剤、抗不安薬などを使用する場合があります。

音響療法

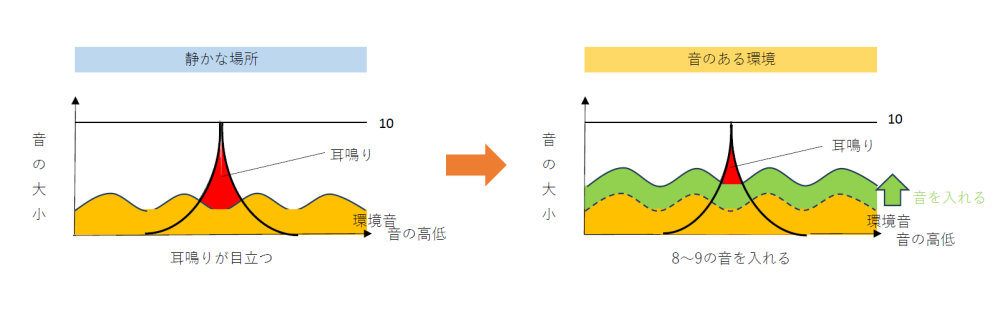

耳鳴りから注意を逸らすために音を聞く治療で川や波の音といった自然環境音や、エアコンなどの生活環境雑音、補聴器や治療用の音が出るサウンドジェネレーターが挙げられます。

TRT:Tinnitus Retrainig Therapy(耳鳴再順応療法)について

※毎週木曜日の午後補聴器外来で行っております。はじめに一般外来を受診していただきます。

新しく耳鳴治療器を購入予定の患者さんが対象となります。

こんなことでは困っていませんか?

耳鳴りで寝付けない、耳鳴りが脳の病気ではないかと心配になる。

TRT療法とは、耳鳴順応療法とも言い、カウンセリングと音響療法により成り立っています。音響療法として耳鳴りを意識しないように訓練し耳鳴りに慣れるということに焦点を当てた治療法です。

1.カウンセリング(Directive Councelling)

聴力の低下により耳鳴りが発生しており脳の異常ではないことを説明いたします。

音は空気の振動であり、それが鼓膜で受け取られた後、耳の骨を介して内耳に伝わります。内耳には有毛細胞があり、振動エネルギーはそこで電気エネルギーに変換されます。ところが、有毛細胞に障害があると過剰な電気信号(過放電)が生じ、それが脳に耳鳴りとして伝わります。

耳鳴りの原因としては、内耳の有毛細胞の障害が主に挙げられます。最も多いのは加齢によるもので、次に多いのが以前からの突発性難聴によるものです。サウンドジェネレーターの音を用いて耳鳴りの一部をかくすことで、脳が耳鳴りに慣れていくよう促す方法についてご説明いたします。

2.音響療法:音を聞くことで耳鳴りの一部分を紛らわす治療です。

サウンドジェネレーターの音や補聴器による外からの音の入力により耳鳴の一部をかくすことによって脳が耳鳴に馴れることを促します。難聴の自覚症状のある耳鳴り患者さんは補聴器を試聴していただきます。

診察の流れ

- はじめに一般外来初診時に聴力検査と耳鳴検査を受けていただきます。

- TRT適応の患者さんには毎週木曜日の補聴器外来にて音響療法としてサウンドジェネレーターや補聴器を試聴していただきます

- サウンドジェネレーターは1日6時間から8時間装用いたします。

- 2週間から1ヶ月に1回診察し、サウンドジェネレーターまたは補聴器の調整をいたします。

※TRTの対象にならない症例:急性の耳鳴には行われません。また強い精神症状に伴った耳が原因ではない耳鳴や交通外傷後の症例も適応にならないとされています。